中央研究院第35次院士會議今(1)日開幕,現場近200位海內外院士與會,共同關心臺灣的科研發展。為期4天的會議包括頒發院士證章、主題演講、討論重要學術議題,並將選出第34屆院士暨名譽院士。

中研院長廖俊智致開幕詞表示,今年適逢中研院遷建南港70周年,有賴全國各界及政府的長期支持,使中研院能順利推動人文及科學研究工作。此外,因應世界的快速變遷,中院選定社會關鍵議題,秉持「從科學到行動」(science to action)的精神,努力突破以提出新對策,期許為臺灣學術研究開創新格局,更為社會的進步與福祉作出重要貢獻。

總統賴清德於開幕典禮致詞時表示,科學研發是國家進步的力量,近年政府積極落實淨零轉型,加速人工智慧及量子電腦的創新應用,很高興看到中研院在這些前瞻領域皆有豐碩成果,也感謝院士們、研究人員貢獻所學,讓臺灣在國際學術社群,占有一席之地。賴總統也期許,今年中研院南部院區正式啟用後,將成為帶動臺灣創新科技與能源轉型的推手,共同打造智慧永續的新臺灣。

廖俊智院長指出,為落實「成就全球頂尖研究」的願景,過去五年,同仁在國際重要期刊,如「自然(Nature)」、「科學(Science)」及「細胞(Cell)」等國際重要期刊,以通訊作者身分發表的論文達15篇,是前五年的三倍,且發表於全球前5%期刊論文的篇數也持續穩定成長;人文社會科學組近兩年出版專書與論文集共計300本,及發表學術論文數834篇,成果豐碩,都顯示中研院研究水準的提升。

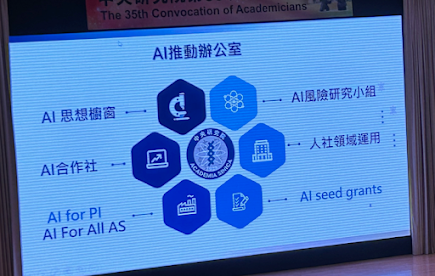

面對全球許多待解的難題,中研院除持續深耕基礎研究外,更關注社會重要議題,提出解方建議,如發布「臺灣淨零科技研發政策建議書」,提出「淨零五支箭」科研選項。此外,中研院成功研發我國第一個5位元量子晶片,為臺灣的量子發展取得先機;而在面對生成式AI浪潮之際,特別成立AI推動辦公室,除強化硬體設施,並重視AI在人文社會科學領域的應用,及反思AI對人類社會的衝擊。

廖院長表示,本院除南港院區外,為鎖定國家發展的關鍵議題、均衡臺灣科研發展,在臺南設立南部院區。南院重視在地連結,優先推動永續農業,也關注人文社會科學議題研究。藉由建置「人文社會研究基地」,與南部學術社群建立更緊密的合作關係,更打造「數位圖書檔案室」,均衡南北圖書資源。

中研院今年1月成立關鍵議題研究中心,也設置於南部院區,目前已有量子科技、淨零碳排、海洋能等重要議題的研發團隊進駐,是本院「善盡社會關鍵責任」重要的一環。

「延攬培育卓越人才」是中研院三大願景之一,為解決高教人才斷層危機,廖院長說,去年提出調高高教人員專業加給,及增加博士生獎助金二項建言,獲得政府正面回應。今年施行的人文社會科學博士生菁英獎學金,則藉由提供穩定且持續性的獎助,強化人文社科領域的學術研究人才培育規劃。此外,中研院也積極推動「國際博士生計畫」(TIGP-X)及「中研學者計畫」,積極為我國延攬、培育及留任科研高級人才。

出席今日開幕典禮的貴賓還包括陳時中政務委員、數發部黃彥男部長、人事行政總處蘇俊榮人事長,及院士眷屬等。